日本とアジアの伝統音楽・芸能のためのアートマネジメントハンドブックⅡ

~フィールドからまなび、ともにつくり、地域へつなぐために~

伝承を担うフィールドからまなび、ともにつくり、地域へつなぐアートマネジメント人材育成

-伝統音楽・芸能のための地域レガシーによる新たな価値創出を目指して-

令和4~6年度 文化庁 大学における文化芸術推進事業

P.2〜3

全体論 ―伝統音楽・芸能を地域へつなぐマネジメント

P.12〜23

1政策

第2部 フィールドからまなぶ

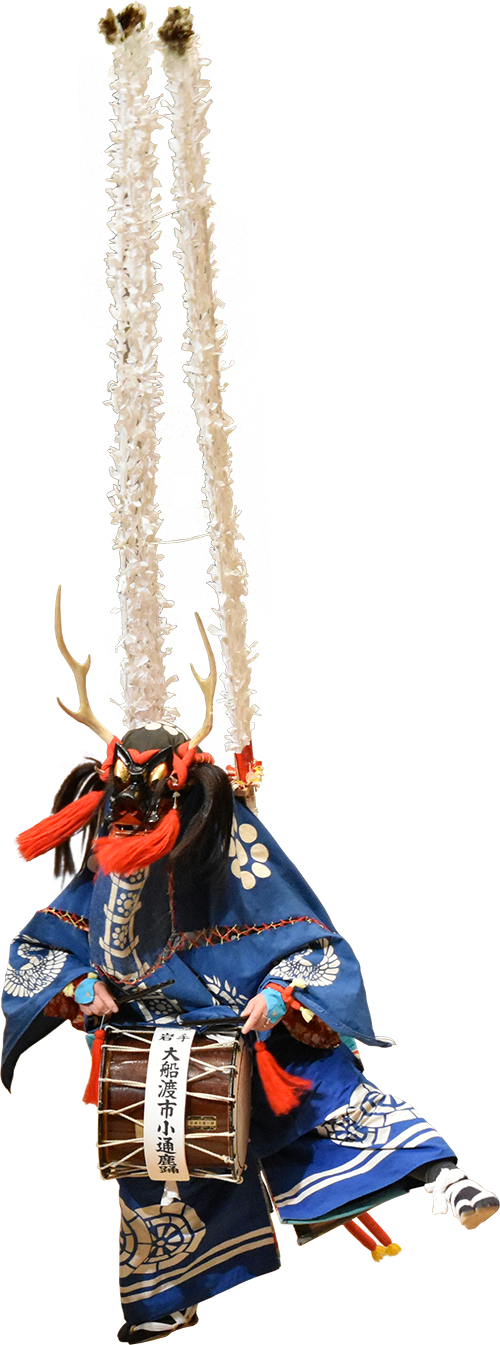

1日本の伝統芸能の継承

2海外における伝統芸能の継承

-

P.58〜77

- フィールドできづく、きずく ―トルコ・アレヴィーの儀礼における身体技法セマーの調査から米山知子(大阪人間科学大学)

- フィールドから学ぶ-ブータン民俗音楽研究をふりかえって黒田清子(名古屋芸術大学)

- 楽器改良の歴史と現状-キルギス共和国のコムズを中心にウメトバエ・カリマン(東京音楽大学)

- 競うことで磨かれ、継承されるバリ島の芸能鈴木良枝(東京音楽大学)

- もうひとつの「日本音楽」-移民社会の音楽文化から

故郷の芸能を継承する-ハワイ沖縄系移民の芸能実践から遠藤美奈(沖縄県立芸術大学) - もうひとつの「日本音楽」-移民社会の音楽文化から

日系人及び非日系人による尺八音楽-ブラジルでの実践から渕上ラファエル広志(東京音楽大学)

第3部 フィールドとともにつくる

-

P.80〜109

- ともにつくるための実践セミナー

-バリ島のガムラン・南インドの古典舞踊・祭囃子(冨士元囃子)のワークショップ鈴木良枝(東京音楽大学)・小日向英俊(東京音楽大学)・加藤富美子(東京音楽大学) - ガムランの可能性-障がい福祉現場からの新たな創造と表現渡辺融(社会福祉法人 明日へ向かって)

- 地域で育まれてきた音文化 その継承危機に接して-創造は必要か?原田敬子(作曲家・東京音楽大学)

- 伝統文化とデジタルアートの現場からタグチヒトシ(演出家・GRINDER-MAN)

- 地域コミュニティにおける「民俗芸能×アート」の実践-三匹獅子舞をテーマにして田仲桂(TSUMUGUプロジェクト実行委員会)

- 南アジアの音楽とその拡がり—日本の視点から小日向英俊(東京音楽大学)

- アートマネジメント アイヌ音楽(に関する企画を考える)千葉伸彦(東京音楽大学)

第4部 フィールドと地域、フィールドとフィールドをつなぐ

1フィールドと地域、フィールドとフィールドをつなぐ方法論

-

P.112〜131

- 地域におけるアジアの伝統芸能・音楽の社会包摂型アートマネジメント中川眞(大阪公立大学)

- 地域と教育現場をつなぐコミュニミュージック藤山あやか(関西福祉科学大学)

- アーティスト・イン・レジデンスと民俗芸能坂田雄平(NPO法人いわてアートサポートセンター)

- ラウンドテーブル地域における文化観光の視点から無形の文化遺産の可能性を考える -鹿児島本土・奄美における音文化の伝承コミュニティを事例にして※2024年12月14日実施(第1部 基調講演と演奏/第2部 ラウンドテーブル)文責 福田裕美(東京音楽大学)

- 文化観光と地域ブランドの関係を再構築する-観光経験価値における音文化の役割久保健治(株式会社ヒストリーデザイン)

2地域と教育現場をつなぐ

-

P.156

- おわりに福田裕美(東京音楽大学)

-

P.157〜163

- 事業の記録

-

P.164〜167

- 索引

-

P.168

- 執筆者一覧